lundi, 27 juillet 2020

Se déshabituer du bruit pour diminuer son stress et son inflammation

De retour de quelques jours dans le Bas-du-fleuve québécois, j’ai pu apprécier sa brise maritime mais aussi son silence. Dans ma tente, je n’entendais pratiquement rien les soirs sans vents. Étrange sensation pour un urbain comme moi habitué à la rumeur constante de la ville. Cela m’a rappelé deux articles récents dont j’aimerais vous parler aujourd’hui : l’un sur les vertus du silence pour la neurogenèse cérébrale, et l’autre sur une voie de signalisation du stress et ses effets sur l’inflammation. Et comme souvent, il est possible de faire des liens entre les deux…

De retour de quelques jours dans le Bas-du-fleuve québécois, j’ai pu apprécier sa brise maritime mais aussi son silence. Dans ma tente, je n’entendais pratiquement rien les soirs sans vents. Étrange sensation pour un urbain comme moi habitué à la rumeur constante de la ville. Cela m’a rappelé deux articles récents dont j’aimerais vous parler aujourd’hui : l’un sur les vertus du silence pour la neurogenèse cérébrale, et l’autre sur une voie de signalisation du stress et ses effets sur l’inflammation. Et comme souvent, il est possible de faire des liens entre les deux…

L’article du journaliste scientifique Sébastien Bohler publié le 29 avril dernier dans la revue Cerveau & Psycho rappelle justement une étude de 2012 où des étudiants, angoissés par le silence, lui préféraient le bruit de fond rassurant d’une radio, d’un téléviseur ou d’un téléphone diffusant de la musique. Pourtant l’on sait que l’excès de bruit est néfaste à plusieurs niveaux, constituant une source de stress et affectant à la baisse nos capacités de mémoire et d’attention. Et pourtant on en vient à s’habituer à sa présence, à ne plus le remarquer. Ainsi, c’est souvent lorsque le réfrigérateur s’arrête qu’on s’aperçoit, par contraste avec un silence soudain, qu’il faisait un ronronnement bruyant.

Ce phénomène d’habituation peut être considéré comme une forme élémentaire d’apprentissage. Je me souviens, pour avoir eu la chance de travailler un peu avec le mollusque marin Aplysia californica durant mes études, comment ce mollusque marin cessait de contracter son siphon et sa branchie si on les touchait plusieurs fois de suite. Au bout d’une dizaine de fois, la contraction était presque nulle, comme si l’animal avait « compris » qu’il ne s’agissait là que d’une algue que le courant marin faisait ondoyer sur son corps. Et aujourd’hui, c’est le même phénomène qui est à l’œuvre dans le cerveau d’un humain qui n’entend plus le bruit de son frigo ou la rumeur de la ville tellement elle est constante.

Mais cette constance d’un bruit, même si on s’y habitue, pourrait avoir des effets cognitifs indésirables. En fait, tout est une question de compromis, de « trade off » dirait nos collègues anglophones. Car l’habituation participe au phénomène plus large de l’adaptation en général. Un environnement peut être par exemple stressant parce que bruyant, mais si l’organisme est contraint d’y demeurer, il va avoir tendance à s’y adapter à court ou moyen terme, même si, à long terme, cela peut avoir des effets néfastes sur sa longévité. C’est le cas d’une personne qui habite dans une ville bruyante ou d’une proie qui nait dans un pic de prédateur. Dans ce dernier cas, l’épigénétique nous permet de comprendre aujourd’hui que ces jeunes lièvres, par exemple, seront plus stressés et auront sans doute une espérance de vie moindre que ceux qui naitraient quand il y a moins de lynx. Mais justement, le fait d’être stressé quand il y a beaucoup de lynx leur permettra sans doute de mieux survivre à court ou moyen terme en étant plus vigilants par rapport aux prédateurs.

De nombreux phénomènes biologiques peuvent être mieux compris ainsi à la lumière de l’évolution. En fait, comme le disait déjà Theodosius Dobzhansky (1900 – 1975) : « Rien n’a de sens en biologie, si ce n’est à la lumière de l’évolution ». C’est ainsi que Bohler, dans son article, rend compte d’un résultat intéressant publié en 2013 démontrant que le silence favorise la production de futurs nouveaux neurones dans l’hippocampe de souris alors qu’un bruit de fond constant la diminue. Un effet par ailleurs semblable à celui de l’exercice physique qui, par l’entremise du facteur de croissance BDNF, stimule lui aussi la neurogenèse dans le cerveau de souris.

Or Bohler attire l’attention sur le fait qu’il peut sembler paradoxal que de nombreuses personnes se sentent mal quand leur environnement est trop silencieux, et ouvrent alors par habitude la radio ou la télévision pour tromper l’ennui que ce silence génère en eux. Mais ce qu’ils font à ce moment, c’est au fond garder constant un environnement auquel ils se sont habitués, pour lequel leur cerveau est déjà bien « configuré », pour ainsi dire. Et ce, même si cet environnement bruyant vient avec son lots d’effets pas nécessairement très désirables sur le long terme (diminution de la concentration et donc de l’apprentissage, niveau de base du stress plus élevé, etc.).

Un grand silence inhabituel pourrait alors constituer pour notre cerveau, comme le suggère Bohler, un signal que l’on se retrouve dans un nouvel environnement auquel on doit s’adapter. Et que comme toute adaptation oblige le cerveau à façonner de nouveaux circuits nerveux, la production de nouveaux neurones serait alors un phénomène comportant un avantage indéniable du point de vue de l’évolution pour favoriser la création de ces nouvelles traces, de ces nouveaux chemins neuronaux. Ou pour le dire comme Bohler :

« [Le silence] fourbirait en quelque sorte ses armes, sous forme de ces frais et jeunes neurones encore très modelables, afin de faire jouer toutes sa neuroplasticité et faire face à un contexte inédit. […] Il nous fait sortir, par sa discrétion et par son immensité, de nos habitudes. »

* * *

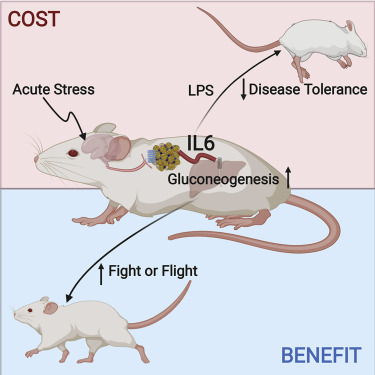

On retrouve, dans l’autre article dont je voulais vous parler, un autre phénomène qui semble s’expliquer en termes de compromis évolutif. En l’occurrence, d’un effet bénéfique à court terme au prix d’un inconvénient à plus long terme. Dans un article publié en juin dernier et intitulé « Origin and Function of Stress-Induced IL-6 in Murine Models », Hua Qing et ses collègues exposent eux aussi une situation qui semble de prime abord paradoxale : le fait qu’un stress aigu semble amplifier les maladies inflammatoires malgré le fait que plusieurs hormones de stress (comme le cortisol) sont bien connues pour affaiblir notre système immunitaire. Mais l’étude faite chez la souris montre que cela est possible parce que le taux d’adrénaline et de noradrénaline qui s’élève durant un stress aigu entraîne l’augmentation de la production de l’interleukine-6 (IL-6), une cytokine pro-inflammatoire. Cette molécule est relâchée par les cellules adipeuses brunes (« brown fat cells ») et entraine la libération par le foie du glucose nécessaire à la réponse de fuite ou de lutte devant l’agent stressant (on parle d’hyperglycémie due au stress).

Jusqu’ici tout va bien, et l’on découvre une fois de plus une réponse en cascade permettant de favoriser l’action, un peu comme avec la découverte récente de la sécrétion d’ostéocalcine par nos os. Le problème c’est qu’encore une fois, ce processus adaptatif rapide vient au prix d’un désavantage à plus long terme : une mortalité plus élevée lors de réactions inflammatoires subséquentes. Il semble donc que nous puissions nous adapter remarquablement rapidement à des changements stressants dans notre environnement, mais que lorsque nous le faisons, c’est souvent au détriment de notre équilibre biologique plus lointain dans le temps. Donc fuir ou combattre le stress aigu pour ne pas qu’il devienne chronique et vous mette en inhibition de l’action c’est bien, mais favoriser des environnements où l’on ne rencontre tout simplement pas de menaces réelles ou symboliques, cela semble encore mieux sur le long terme.

La période estivale est un bon moment pour aller dans de tels environnements paisibles, loin du bruit et du stress de toutes sortes. C’est ce que je tenterai de faire pour ma part dans les prochaines semaines. On se revoit donc vers la fin août pour mettre en pratique, je nous le souhaite, la conclusion de l’article de Sébastien Bohler sur le bruit, qui s’applique aussi au stress en général :

« Le bruit va donc reprendre. Graduellement, petit à petit, et toujours crescendo. Et nous serons toujours plus fatigués. Sauf si, désormais conscients de ces mécanismes, nous décidons d’en être les maîtres. Et de faire silence, régulièrement. Par mesure d’hygiène mentale. Et pour laisser un peu de place à nos neurones… »

Dormir, rêver... | Comments Closed