lundi, 4 mai 2020

Quelques grands principes pour mieux comprendre cerveau humain (2e de 2)

Je vous présente cette semaine la deuxième partie de l’article commencé la semaine dernière inspiré d’une conférence donnée à la première École d’été en neuroéducation en juin dernier à l’UQAM. Après avoir constaté que 1) nous sommes fait de multiples niveaux d’organisation en interaction, que 2) tout est dynamique mais à différentes échelles de temps, et 3) qu’il faut adopter une perspective évolutive, on complète cette semaine avec les trois autres « principes » suivants :

4) Notre mémoire nous permet de faire des analogies pour mieux agir

5) L’engramme mnésique se situe à plusieurs niveaux

6) Le cerveau et le corps sont si inextricablement liés qu’ils ne font qu’un

Mais avant de commencer, je voudrais rappeler que la neuvième séance du cours Notre cerveau à tous les niveaux qui explorera la question du langage chez l’espèce humaine se tiendra en ligne sur Zoom mercredi le 20 mai prochain à 19 heures. Voir l’événement Facebook avec tous les détails pour joindre la présentation.

* * *

4) Notre mémoire nous permet de faire des analogies pour mieux agir

« La mémoire du passé n’est pas faite pour se souvenir du passé, elle est faite pour prévenir le futur. La mémoire est un instrument de prédiction », écrivait le neurobiologiste Alain Berthoz. Dans le sens où quand on approche une ressource ou que l’on fuit un danger, on a avantage à retenir nos bons coups ou nos erreurs pour ne plus les reproduire. La gazelle qui retourne à un étang en oubliant complètement qu’elle s’y est déjà faite attaquer par un félin risque fort de finir par y laisser sa peau. Même chose pour une autre dont la mémoire retiendrait trop les détails : apercevant un félin un peu différent de celui qui l’avait déjà attaqué, elle le verrait comme « autre chose » et ne s’en méfierait pas.

Ce sont donc que les individus capables de retenir l’essentiel mais en même temps d’oublier détails qui ont le mieux survécu. Les individus capables de généraliser, et donc de faire des analogies. Celles-ci dressent un pont entre un phénomène dans le monde présent et une expérience passée mémorisée. Elles nous permettent donc de penser et d’agir dans des situations inconnues. Les analogies sont même, pour certains auteurs, le « cœur de la pensée ».

Conseil pratique :

En 2009, Min Jeaong Kang et ses collègues ont publié une étude d’imagerie cérébrale confirmant l’importance de nos connaissances antérieures et du caractère associatif de notre mémoire dans l’apprentissage.

Les participant.es devaient répondre à des questions de culture générale. Lorsqu’ils ne savaient pas la réponse, on la leur disait et on notait leur réaction : parfois ça ne leur disait absolument rien, mais d’autre fois ils étaient très curieux de la connaître et disaient par exemple : « Ah oui, ça me rappelle telle ou telle autre chose que je savais… ». Quelque temps plus tard, on leur a reposé ces questions ratées et l’on a constaté une meilleure rétention des réponses où ils avaient exprimé des connaissances préalables sur le sujet, sans pouvoir cependant donner la bonne réponse la première fois.

Des résultats qui vont dans le sens des propos de Hélène Trocme Fabre, auteur de plusieurs ouvrages sur l’apprentissage, dont J’apprends donc je suis et Réinventer le métier d’apprendre qui ont marqué une génération de pédagogues. Dans un entretien qu’elle accordait début 2011, elle résume sa conception de l’acte d’apprendre par cette formule : « apprendre c’est accueillir le nouveau dans le déjà là. »

5) L’engramme mnésique se situe à plusieurs niveaux

D’un point de vue neurobiologique, étudier, s’entraîner, apprendre, c’est renforcer des connexions neuronales pour former des groupes de neurones qui vont devenir habitués de travailler ensemble. Ils formeront ainsi ce qu’on appelle « l’engramme mnésique », c’est-à-dire la trace physique d’un souvenir. Celle-ci, on le sait depuis les travaux sur le célèbre patient H.M., a besoin d’une structure cérébrale appelée hippocampe pour pouvoir se former et être stocké de façon durable à différents endroits dans le cortex.

Or quand on se remémore un souvenir, on réactive cet engramme latent, inactif. Le fait de lui donner ainsi accès à notre mémoire de travail pour pouvoir l’utiliser dans notre discours va le rendre plus labile. Et comme tout contenu gardé dans la mémoire de travail un certain temps, celui-ci sera reconsolidé dans l’engramme stable de la mémoire à long terme.

Mais cette reconsolidation ne se fera pas à l’identique. Toutes sortes de facteurs circonstanciels (état affectif du sujet, évocation d’autres souvenirs liés, d’autres connaissances pertinentes, etc.), couplés à la grande plasticité des connexions entre nos neurones va favoriser un remaniement constant de celles-ci avec leur utilisation. De sorte que, un peu comme le jeu du téléphone arabe, chaque rappel d’un souvenir ou d’une connaissance créera inévitablement de légères modifications ou enrichissements. Contrairement à la mémoire d’un ordinateur où les informations stockées sous forme de O ou de 1 sur un disque dur ne changeront pas au fil du temps, la mémoire humaine est donc nécessairement une « reconstruction » permanente.

Conseil pratique :

Faire des tests de révision fréquents force l’élève à récupérer en mémoire une information récemment apprise, à la reconsolider plus profondément dans sa mémoire et à l’enrichir en la liant à d’autres éléments connus.

Ainsi, l’apprentissage semble être optimal lorsque l’élève alterne apprentissage et test immédiat et répété de ses connaissances. Il y a alors un engagement actif qui favorise la mémorisation (davantage que la lecture passive). Cela permet aussi à l’apprenant.e de savoir quand il ne sait pas (métacognition).

Dans un article publié en 2008, JD Karpicke et HL Roediger ont montré l’importance critique des tests de rappel dans l’apprentissage. Si un groupe bénéficie de 4 séances d’étude alternées avec 4 petits tests de rappel, un deuxième de 6 séances d’études avec 2 tests de rappel et un troisième de 8 séances d’étude seulement, ce sont les sujets du premier groupe qui ont les meilleurs résultats à un examen ultérieur, suivi du deuxième groupe, puis du troisième.

En fait, un simple espacement des périodes d’apprentissage semble avoir un effet bénéfique (en plus de l’espacement qui survient lors d’une nuit du sommeil, où des processus de consolidation mnésique sont aussi à l’oeuvre). Il faut donc trouver des façons de revenir de manière récurrente sur les contenus appris et convaincre les élèves que quatre fois trente minutes d’étude sera toujours mieux qu’une seule séance de deux heures juste avant l’examen, par exemple.

6) Le cerveau et le corps sont si inextricablement liés qu’ils ne font qu’un

Il y aurait fort à dire sur les influences réciproques entre le corps et le cerveau. Partons avec la question des émotions. Qu’est-ce qu’une émotion ? C’est un pattern d’activité nerveuse donné dans un réseau cérébral comme un autre, à la différence près que certaines des structures neuronales impliquées influencent les processus physiologiques corporels de près, et que d’autres (parfois les mêmes) vont être grandement influencées par ce qui se passe dans le corps. Cette boucle de rétroaction corps-cerveau va jouer un rôle primordial dans les émotions. Pourquoi ? Parce qu’à l’origine, les émotions ont à voir avec la survie de l’organisme, à des choses bonnes ou mauvaises pour lui. Mais quand on a un cerveau d’humain, ces choses bonnes ou mauvaises s’enrobent de milles nuances qu’on associe à toute la palette des sentiments humains. Mais à la base, quand on ressent une émotion, c’est qu’il y a anticipation, simulation, d’une situation qu’on associe à une valeur positive ou négative en fonction de notre histoire de vie.

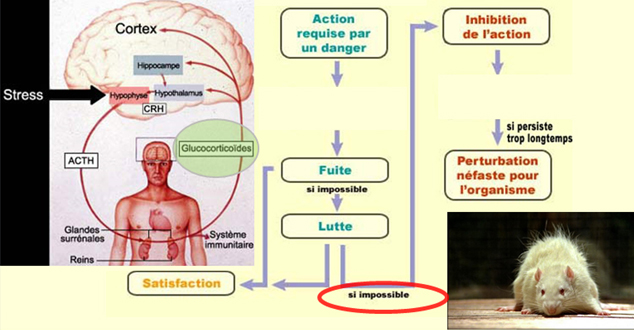

L’intrication du cerveau et du corps est encore plus manifeste au niveau moléculaire. On connaît maintenant des dizaines et des dizaines de molécules qui sont échangées entre les systèmes nerveux, endocriniens et immunitaires et qui informent en temps réel chacun des systèmes de ce que font les autres ! Ces interactions sont évidentes dans des situations de stress sur lesquelles je vais m’attarder un peu plus longuement tellement ses effets néfastes sur la santé sont encore sous-estimés.

Devant une menace pour l’intégrité de l’organisme, on a toujours deux choix : fuir le danger, ou bien le combattre pour l’éliminer (voir l’image en haut de ce billet). Encore une fois, il faut se placer dans une perspective évolutive et se rappeler que ces réactions ont été sélectionnées parce qu’elles ont permis à nos ancêtres de sauver leur peau. Nous sommes, pour le dire vite, les descendants de ceux et celles qui ont été capables de courir vite ou de terrasser une bête sauvage qui les a attaqué. Ceux qui avaient une attitude cool et relax par rapport à la menace ont fini par se faire bouffer et n’ont pas laissé beaucoup de descendants. Nous sommes donc tous et toutes prédisposé au stress, et c’est très bien ainsi comme on va le voir, mais à une condition : qu’il ne dure pas longtemps.

Car que ce soit pour fuir ou, si on ne peut pas, pour se battre, il survient de vastes remaniements nerveux et hormonaux chez l’individu menacé pour allouer le plus de ressources possible aux muscles et au système cardiorespiratoire nécessaires à l’une ou l’autre de ces deux actions intenses.

Mais qui dit plus de ressources à certains systèmes dit forcément moins de ressources dans d’autres : les systèmes digestif, reproducteur ou immunitaire pâtiront ainsi pendant un court instant de cette réallocation nécessaire pour assurer la survie de l’organisme. Mais cela aura peu d’effets négatifs si la fuite ou la lutte élimine la présence du prédateur et que tout revient à la normale après ce stress de courte durée (ou « stress aigu »).

Pour illustrer ceci, rappelons une expérience qu’Henri Laborit a faite et qu’il décrit dans le film Mon oncle d’Amérique, d’Alain Resnais (1980).

On conditionne un rat en lui faisant entendre un son, puis il reçoit un petit choc électrique plantaire. Dans une première situation l’animal est seul dans sa cage, mais il peut fuir par une ouverture. Sitôt qu’il fait l’association entre le son et le choc, il fuit par l’ouverture vers un autre compartiment où il est en sécurité. Au bout de 7 jours de ce traitement à raison de 7 minutes par jour, le rat va très bien et ses paramètres physiologiques sont normaux.

Dans une deuxième situation, on met deux rats dans la cage, mais on ferme la porte. Les rats ne pouvant plus fuir, quand ils associent le son au choc, ils se mettent alors à se battre. Cela est tout à fait inefficace par rapport aux chocs qu’ils vont donc tous recevoir pendant 7 minutes durant 7 jours. Mais à la fin de l’épreuve, les deux rats sont tout de même en parfaite santé parce qu’ils ont agi. Même si cette action était inefficace, leur corps a agi et les réactions physiologiques de stress ont pu être régulées à chaque fois.

Dans une troisième situation maintenant, la porte est à nouveau fermée, mais l’animal est seul. Donc il ne peut ni fuir, ni se battre. Et lorsqu’il a compris l’association entre le son et le choc, il ne peut rien faire, il se résigne, il devient en « inhibition de l’action », comme le disait Laborit. Et à la fin de la semaine, cet animal ne va pas bien du tout : il est déprimé, sa tension artérielle est élevée, il commence à avoir des ulcères à l’estomac, etc., bref il tous les symptômes de ce qu’on appelle parfois les « maladies de civilisation ». Et comme on l’a mentionné, l’affaiblissement du système immunitaire par manque de ressources durant un stress chronique ouvre la voie à toutes sortes d’infections qui normalement auraient été combattues avec succès par les globules blancs.

Conseil pratique :

Ces considérations générales ne sont pas sans affecter aussi profondément l’être humain. À l’école, qu’on soit professeur ou élève, on peut avoir un supérieur hiérarchique ou des collègues qui nous menacent quotidiennement, de façon symbolique bien sûr, par des remarques désobligeantes, etc. Mais ce n’est pas parce que ces menaces sont devenues essentiellement symboliques et langagières chez l’humain qu’elles n’influencent pas le corps de la même façon qu’une menace physique, c’est-à-dire en affectant négativement la santé dans le cas d’un stress chronique.

Il n’est pas anodin de rappeler ici qu’au Québec, le quart des enseignant.es quittent le métier au cours des sept premières années. La plupart d’entre eux abandonnent par épuisement ou parce qu’ils considèrent leur charge de travail trop lourde. Des changements structuraux et organisationnels semblent donc plus que nécessaires pour endiguer ce fléau et une mobilisation en ce sens est essentielle.

Je me permets de citer à nouveau Laborit qui rappelait dans plusieurs de ses ouvrages que l’être humain dispose, grâce à son vaste cortex associatif, de capacités d’imagination qui lui offrent d’autres options que la seule fuite physique. Cette fuite dans l’imaginaire peut d’ailleurs l’être à de nombreux niveaux, que ce soit artistique, scientifique, de notre vie personnelle et, bien entendu, dans la conception de nouvelles structures sociales ou institutions publiques.

En guise de conclusion

On l’a vu, de la molécule à la pensée humaine, le système nerveux est constitué de multiples niveaux d’organisation. Or ce sont les interactions des différents systèmes nerveux des individus entre eux qui constituent ce qu’on appelle nos cultures et nos institutions sociales. Pourtant on étudie souvent, à l’intérieur de ce qu’il est convenu d’appeler les « sciences humaines » (incluant les sciences de l’éducation), ces interactions sans trop se soucier de ce qu’il y a « sous le capot » et qui fait que nous sommes justement humains.

On connaît certes beaucoup de choses aujourd’hui sur la physiologie humaine. Mais ces choses sont souvent présentées sans lien entre elles, de façon disparate. Or les avancées des sciences cognitives des deux ou trois dernières décennies permettent maintenant une compréhension évolutive unifiée de quantité de phénomènes bienfaisants ou néfastes pour la santé.

Je pense par exemple à cette idée directrice de plus en plus mise de l’avant à l’effet que notre cerveau peut être vu comme une machine à faire des prédictions (voir la figure ci-dessus suggérant la prédominance prédictive de l’activité cérébrale). À tout moment, en se basant sur nos modèles du monde élaborés durant notre vie, notre cerveau fait des simulations de ce qui pourrait survenir dans notre environnement afin de préparer la meilleure réponse comportementale. Exit, donc, la vision passéiste du cerveau passif qui attend ses inputs pour les traiter comme un ordinateur, et bienvenu dans le monde du cerveau prédictif ou c’est l’activité endogène et projective du cerveau qui domine ! Ce changement de paradigme, ainsi que quelques autres évoqués plus haut, ont d’énormes répercussions dans notre façon de comprendre nos interactions sociales et éducatives quand on y pense bien.

Prenez juste à ce qu’on vient de dire à propos de tous les grands systèmes du corps humain (nerveux, endocrinien, immunitaire, etc.) qui communiquent constamment entre eux grâce à d’innombrables molécules. À un tel point qu’on ne devrait même plus parler du cerveau, mais toujours du « cerveau-corps » tellement ils sont inextricablement liés.

Qu’arrive-t-il alors quand on considère ensemble l’idée d’un cerveau prédictif connecté en permanence sur le corps ? Se pourrait-il qu’un cerveau toujours en train de simuler des menaces ou des espoirs affecte l’équilibre biologique de tout le corps humain ? On voit comment poser la question c’est clairement y répondre. Et ça ouvre des voies de compréhension nouvelles pour des phénomènes comme le stress, la motivation ou l’effet placebo. Une connaissance dont on ne peut plus faire l’économie au XXIe siècle, a fortiori quand on travaille quotidiennement avec de jeunes systèmes nerveux.

Le corps en mouvement | Comments Closed