mardi, 6 mars 2018

L’évolution du concept d’affordance

Chaque concept, modèle, hypothèse ou théorie scientifique a son histoire. Et il n’y a rien de plus fascinant, quand on se met à s’intéresser à une discipline scientifique, que d’essayer de comprendre son évolution dans le temps. Francisco Varela disait (je cite de mémoire…) qu’un scientifique n’est qu’un nœud au sein d’un vaste réseau à travers lequel se concentre, dans un espace-temps particulier, certaines idées. Et dans le meilleur des cas, la convergence dans un cerveau individuel de ces idées qui sont déjà « dans l’air », comme on dit, en ressortira un peu plus élaborée. On parlait la semaine dernière du substrat neuronal de nos souvenirs conceptuels. On va aller cette semaine à l’autre bout des niveaux d’organisation, du côté de la sociologie et de l’histoire des concepts scientifiques.

Et c’est quelque chose qui n’est pas facile à rendre dans un simple billet de blogue parce que par définition, pour voir évoluer un concept scientifique, il faut en comprendre l’émergence et les transformations au fil du temps, parfois sur des décennies ou même des siècles, ce qui ne se résume pas en quelques paragraphes. Je ne saurais donc trop vous recommander la lecture d’ouvrages consacrés à l’histoire des sciences, par exemple l’Invitation aux sciences cognitives du même Varela ci-haut cité, ou encore Aux origines des sciences cognitives, de Jean-Pierre Dupuy, pour ne citer que deux livres du milieu des années 1990 que j’avais pris beaucoup de plaisir à lire et que j’avais (sans doute maladroitement) tenté de résumé ici et là.

Plus récemment cependant, il m’a été donné de constater la rapide évolution d’un concept, celui d’affordance. Et comme je vous sais très occupé et qu’il vous faudra peut-être attendre les vacances d’été pour vous taper quelques briques d’histoire des sciences sur le bord de la plage (!), je vous dresse à grand trait dans le reste de ce billet quelques moments d’évolution de ce concept d’affordance.

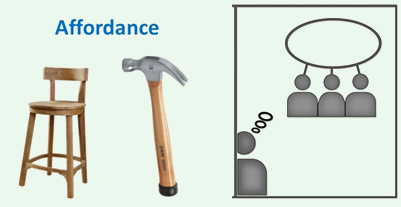

Il nous vient d’abord, comme je l’ai déjà présenté dans sa forme originale, des travaux de James J. Gibson sur la vision dans les années 1970. Pour aller vite, disons que Gibson avait remarqué que ce qui nous intéresse avant tout dans un objet, ce n’est pas tant ses propriétés physiques que les opportunités d’action qu’il nous offre. Et pour faire quoi ? Pour agir sur le monde plus efficacement et ainsi mieux résister aux affronts du temps. Ou, pour le dire comme dans le langage poétique de la physique, pour résister temporairement au deuxième principe de la thermodynamique, celui de l’entropie croissante ! On y revient toujours.

Et donc ce concept d’affordance a un peu sommeillé durant des années au sein des sciences cognitives, le paradigme dominant d’alors, très computationaliste – fait d’input, de manipulation de symboles et d’output – ne lui permettant pas de « s’épanouir » pleinement. Phénomène fréquent dans l’histoire des idées où une innovation conceptuelle un peu trop en avance sur son temps ne trouve pas le paradigme plus large au sein duquel elle prendrait tout son sens et gagnerait l’assentiment d’une communauté scientifique.

Ce paradigme a finalement émergé dans les années 1990, avec entre autres des livres comme L’inscription corporelle de l’esprit, de Varela, Thompson et Rosch. C’est l’approche dite de la « cognition incarnée » (traduction aux relents un peu dualiste de « embodied cognition » qui rend davantage l’idée que l’on veut mettre de l’avant, à savoir que cerveau et corps ne font qu’un). Dans les années 2000, on a ensuite assisté à ce qu’on a appelé un « tournant pragmatique » des sciences cognitives. C’est-à-dire que la façon dont on conçoit les processus mentaux est passée d’opérations sur des représentations descriptives du monde à des représentations orientées vers l’action.

Ça semble mineur comme changement mais ça a quelque chose de presque révolutionnaire. Dans le sens où, si l’on prend l’exemple de la prise de décision, ça inverse carrément notre compréhension des choses. Comme l’a très bien posé Paul Cisek et ses collègues avec leur théorie de la compétition des affordances, ce n’est pas la décision qui est première et la préparation de l’action qui en découle ensuite mais bien l’inverse : d’abord des possibilités d’action qui sont présélectionnées, puis une coalition de neurones particulière qui remporte une compétition et actualise ainsi l’action.

Et ces « possibilités d’action » qui sont à tout moment évoquées dans notre cerveau nous viennent bien entendu, vous l’aurez deviné, des affordances de l’environnement dans lequel se trouve ce corps-cerveau ! Et c’est ce qui m’amène à l’évolution conceptuelle récente dont je voulais vous parler aujourd’hui. Car l’environnement d’un être humain est bien sûr fait d’objets physiques divers et variés, mais de par la nature hypersociale de l’animal humain, ce qui nous influence le plus dans notre environnement, ce sont principalement les autres êtres humains qui s’y trouvent.

D’où cette proposition d’Erik Rietveld et Julian Kiverstein, dans un article de 2014 intitulé A Rich Landscape of Affordances, d’élargir le concept d’affordances aux pratiques culturelles des humains. Ils y rappelaient que les affordances qui s’offrent à un animal dépendent du corps et des habiletés de cet animal. Et comme nous sommes des animaux doués de langage, nous vivons dans un monde de significations symboliques partagées où les façons d’être et de faire sont très variables selon les cultures humaines. C’est pourquoi ils suggèrent qu’une conception plus large, adapté à la richesse symbolique et technologique des communautés humaines, soit mise de l’avant comme outil pour mieux penser l’idée d’engagement actif dans le monde que sous-tend l’« embodied cognition ».

Deux ans plus tard, en 2016, était publié un article qui allait montrer toute la richesse conceptuelle de cette proposition. Intitulé Cultural Affordances: Scaffolding Local Worlds Through Shared Intentionality and Regimes of Attention, il était le fruit du travail de trois auteurs montréalais : Maxwell J. D. Ramstead, Samuel P. L. Veissière, et Laurence J. Kirmayer. Ils y proposent un modèle multi-niveaux de l’élaboration et de la transmission de nos pratiques culturelles qui repose explicitement sur une conception étendue de l’idée d’affordance. L’article est donc passablement ambitieux et ne vise rien de moins que de définir un cadre général où nos pratiques normatives acquièrent leur sens à travers la participation « immersive » des agents dans ce monde fait d’affordances socio-culturelles.

Ce qui est particulièrement intéressant dans cet article, ce sont les nombreuses nuances qu’acquiert alors le concept d’affordance pour penser ces choses complexes que sont les interactions humaines. Je vous renvoie ici à leur encadré 1 qui définit par exemple les « paysages d’affordances » (un peu comme les niches écologiques des autres animaux), les « champs d’affordances » (celles qui concernent un agent à un instant donné) ou les « affordances culturelles » au sens large avec deux sous-catégories que distinguent les auteurs (naturelles et conventionnelles) !

En terminant, pour donner une idée de la rapidité de l’évolution d’un concept comme celui-ci qui trouve enfin lui-même la bonne niche pour se déployer (l’approche « embodied » de la cognition), je signale un dernier article, publié en septembre dernier par Anna Einarsson et Tom Ziemke et dont le titre à lui seul donne une idée de l’appropriation que divers champs d’étude sont en train de faire de ce concept d’affordance : Exploring the Multi-Layered Affordances of Composing and Performing Interactive Music with Responsive Technologies. Rien de moins…

Dormir, rêver... | Comments Closed