jeudi, 9 juin 2016

Reconsidérer les fondements des sciences cognitives

Voilà un titre pour le moins accrocheur. C’était celui d’une présentation faite par le Dr. Paul Cisek le 17 mars dernier à l’Université du Québec à Montréal dans le cadre des rencontres CRISCo. Je me suis donc fait accrocher et j’y suis allé, sans savoir que cet événement allait m’amener à écrire un billet un peu différent de ce que j’ai l’habitude de faire sur ce blogue.

Voilà un titre pour le moins accrocheur. C’était celui d’une présentation faite par le Dr. Paul Cisek le 17 mars dernier à l’Université du Québec à Montréal dans le cadre des rencontres CRISCo. Je me suis donc fait accrocher et j’y suis allé, sans savoir que cet événement allait m’amener à écrire un billet un peu différent de ce que j’ai l’habitude de faire sur ce blogue.

Ce que vous allez lire n’est donc pas, comme d’habitude, un court texte présentant une étude récente, mais plutôt quelque chose de semblable aux capsules du Cerveau à tous les niveaux, c’est-à-dire une tentative de synthèse plus vaste d’un programme de recherche. Le billet sera ainsi plus long et agrémenté de plus d’images pour aider à en faire comprendre certains concepts qui correspondent peut-être plus au niveau avancé du Cerveau à tous les niveaux. Mais rassurez-vous, l’été s’en vient et il y aura des billets estivaux plus faciles à digérer bientôt !

* * *

Partons donc de la conférence de Paul Cisek et de son titre : reconsidérer les fondements des sciences cognitives (tout cela se passait en anglais et toutes les traductions sont donc de moi…). Quels sont ces « fondements » et d’où viennent-ils ? De très loin, en fait. D’aussi loin que Platon ou Descartes selon plusieurs, dont Cisek.

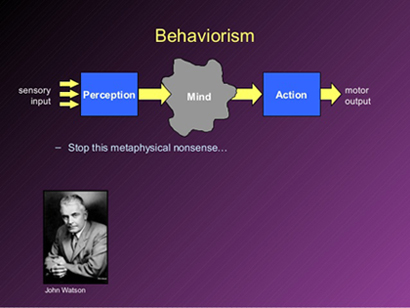

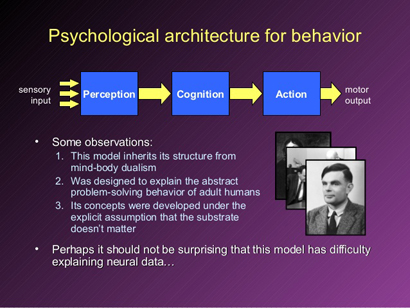

Car ce qui fonde encore plus ou moins explicitement le paradigme dominant actuel des sciences cognitives, c’est le vieux schéma cartésien « perception –> esprit –> action ». À la différence près que, comme l’esprit n’a plus la cote depuis que le behaviorisme l’a déclaré il y a un siècle un « non-sens métaphysique » (voir la diapo de Cisek ci-dessous), c’est la « cognition » qui l’a remplacé dans le même schéma.

(Source de cette diapo, et de toutes celles qui suivent sur fond mauve : http://www.slideshare.net/BrainMoleculeMarketing/uqam2012-cisek )

C’est ce que montre cette autre diapo de Cisek où il y fait quelques observations intéressantes.

Par exemple que ce modèle, souvent appelé cognitiviste (ou symboliste, ou computationnel), serait malgré les apparences en continuité, comme on l’a dit, avec une conception dualiste corps-esprit. Une conception qui n’est pas sans créer des « problèmes difficiles » sur des questions comme la conscience humaine. Ce modèle est également conçu pour tenter d’expliquer des comportements humains adultes de type « résolution de problèmes », quelque chose de somme toute très restrictif dans le large spectre des comportements humains de la vie de tous les jours.

Et surtout, ce modèle repose sur un dernier postulat explicitement défendu, à savoir que la nature du substrat physique qui permet la cognition importe peu. Dans le jargon des sciences cognitives, c’est la thèse fonctionnaliste dite « de réalisation multiple » inspirée directement de la métaphore avec l’ordinateur où le cerveau serait le « hardware » et la cognition le « software ». Les travaux des dernières décennies en intelligence artificielle ont montré, malgré certains succès qui n’ont pas beaucoup dépassé les jeux de table, que la souplesse et la fluidité de l’intelligence humaine était plutôt difficile à implémenter dans des algorithmes semblables à ceux des logiciels. Sans compter que les avancées récentes en intelligence artificielle vont de pair avec des architectures cognitives connexionnistes capables d’apprendre, dont l’architecture se rapproche des réseaux de neurones du cerveau humain…

Une dernière notion qui dérive de ce modèle « dualiste » qui ne dit pas son nom est celle de représentation. Cette notion peut prendre plusieurs sens dans les débats techniques en sciences cognitives, mais elle renvoie à l’idée qu’avec un certain code, l’activité nerveuse représente d’une certaine façon le monde extérieur (dont on considère implicitement qu’il est le même pour tous, autre postulat sujet à débat!).

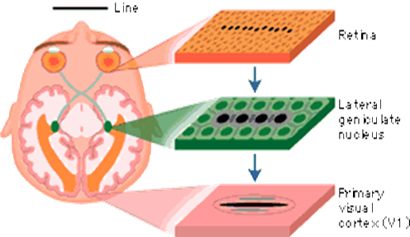

L’idée de représentation s’accorde aussi très bien avec une autre, celle d’une décomposition possible des comportements en plus petites unités. Ainsi, au niveau de la perception visuelle par exemple, on dira que l’aire visuelle primaire V1 représente ou « code pour » des lignes avec une certaine orientation dans le champ visuel (voir le schéma ci-dessous).

De même, beaucoup plus haut dans la hiérarchie des voies visuelles, dans la voie dite ventrale, on dit que l’aire occipito-temporale-ventrale gauche représente des mots car elle est plus active lorsque des mots sont présentés au sujet plutôt que de simple lignes disposées au hasard, par exemple. Et l’on voit le système moteur de la même manière, l’activité neuronale de certaines régions du cortex représentant telle ou telle préparation de mouvement, tel ou tel geste exécuté.

Les neurosciences de la cognition vont donc logiquement chercher quelles structures cérébrales codent les représentations pour l’attention, pour la planification, pour la décision, etc. Mais peut-on vraiment appliquer cette logique à la cognition ? C’est là que ça se complique car beaucoup de données issues des neurosciences s’accordent mal avec cette conception. D’où la reconnaissance d’un certain nombre d’autres « problèmes » outre le « problème difficile de la conscience » déjà mentionné, comme le « binding problem » ou problème de la liaison.

Le problème de la liaison vient du fait que différentes propriétés d’un même objet sont codées ou représentées à de nombreux endroits différents dans le cerveau. Si l’on regarde une chaise par exemple, on en a une perception unifiée même si sa forme, sa localisation dans l’espace ou sa couleur sont analysées dans des régions différentes du cerveau. Même chose pour la table à côté. Et l’on réussit malgré tout à ne pas mélanger les propriétés de l’une avec l’autre. Certaines solutions à ce problème ont été proposées pour la perception, notamment basées sur la synchronisation temporelle d’activités neuronales spatialement éloignées dans le cerveau.

Mais qu’en est-il pour la cognition ? Est-ce que nos processus décisionnels doivent par exemple avoir une représentation unifiée, spatiale ou temporelle ? En réalité, les données montrent que la prise de décision semble pouvoir se prendre un peu partout dans le cerveau : dans les différents cortex, dans les ganglions de la base, etc. Sans parler de toutes ces études qui s’accumulent et qui montrent que la moindre région du cerveau est activée par de nombreuses situations, tantôt sensorielles, tantôt motrices, tantôt cognitive. L’idée d’une représentation cognitive de telle ou telle fonction n’est donc pas évidente.

Et l’on ne rentrera pas non plus dans le « problème de l’ancrage des significations » qui vient aussi avec cette idée des représentations symboliques que l’on manipule selon certaines règles (ou algorithmes) pour trouver « l’output » le plus approprié. Pour le dire comme John Searle et sa fameuse expérience de pensée de la chambre chinoise, si quelqu’un dans une chambre fait correspondre, en suivant des règles, des questions en chinois qu’il ne comprend pas à des réponses aussi en chinois qu’il ne comprend pas davantage, est-ce que ce type comprend ce qu’il répond à des chinois qui par ailleurs semblent totalement satisfaits des réponses ?

Autrement dit, puisque c’est ce que voulait questionner Searle, est-ce qu’un ordinateur (qui est la métaphore couramment acceptée ici) comprend le chinois ? Ou le français ? En tout cas les logiciels de traduction automatique qui qui n’utilisent que cette approche n’en font pas la preuve éclatante… Sauf que nous, on a bien accès au sens. Et malgré les milliers de pages écrites sur ce problème, on est loin d’avoir prouvé de façon convaincante que la manipulation de représentation symbolique à laquelle on ramène encore souvent la cognition permet de donner accès à la signification des êtres et des choses.

Pour éviter ces écueils, plusieurs comme Cisek pensent que l’on doit réfléchir davantage au substrat biologique du cerveau, et en particulier à sa longue histoire évolutive. L’évolution est conservatrice et bricoleuse, c’est-à-dire que face à une pression adaptative, elle va travailler à transformer ce qui existe déjà plutôt que de refaire tout à neuf. Cela laisse donc des traces et permet d’identifier l’apparition de certaines structures cérébrales dans l’arbre phylogénétique d’un groupe d’êtres vivants.

Petite parenthèse. Le caractère conservateur de l’évolution s’observe aussi durant les premiers stades de développement de notre système nerveux qui sont similaires à ceux de nos lointains ancêtres amphibiens ou poissons. Le développement étant un peu comme une recette où chaque étape dépend des précédentes, les erreurs (mutations) survenant tôt dans le processus ont souvent des conséquences catastrophiques pour la suite, et les individus les ayant subies ne vont pas survivre ni, évidemment, se reproduire. D’où cet aspect conservateur du développement qui avait fait dire Ernst Haeckel en 1866 que l’ontogenèse (le développement) récapitule les grandes étapes de la phylogenèse (l’évolution des espèces), même si l’on sait aujourd’hui que l’on ne peut pas prendre cette affirmation au pied de la lettre. Fermer la parenthèse.

Notre cerveau est donc forcément très contraint par cette évolution conservatrice dont on peut faire remonter les mécanismes fondamentaux jusqu’aux premières cellules vivantes, avant même la constitution des multicellulaires et des systèmes nerveux.

Sans entrer dans les détails de ce qui définit une cellule vivante, avec entre autres la notion d’autopoïèse, force est d’admettre, à l’instar d’Henri Laborit, que « la seule raison d’être d’un être, c’est d’être, c’est-à-dire de maintenir sa structure. » Sans cela, ce n’est pas long que le second principe de la thermodynamique, celui de l’entropie croissante, détruit l’organisme en question (ce qui arrive d’ailleurs inévitablement un jour…).

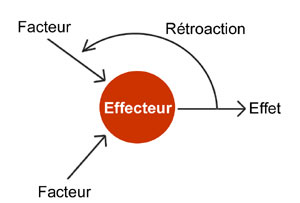

Mais un organisme peut maintenir sa structure durant une certaine période grâce à des mécanismes de contrôle. D’abord des mécanismes de rétroaction (« feedback », en anglais) qui lui permettent de réguler la concentration des substances nécessaires à sa survie à l’intérieur de son organisme.

Et ensuite par l’entremise de systèmes moteurs dans le cas des animaux (incapables d’utiliser directement l’énergie solaire avec la photosynthèse). Ce sont ces systèmes moteurs qui vont permettre à l’animal de se déplacer dans son environnement pour trouver les substances venant à manquer aux réseaux métaboliques de ses cellules. Un comportement peut donc être redéfini ici comme l’extension de mécanismes physiologiques de contrôle au-delà du milieu intérieur d’un organisme.

Et c’est ce qui va amener l’émergence des systèmes nerveux qui seront tous construits sur une boucle sensori-motrice permettant à l’organisme de se déplacer vers les ressources qui semblent prometteuses pour lui ou de fuir les menaces à sa survie. Et le cerveau des animaux complexes comme les mammifères, les primates et les humains ont donc eux aussi hérité de cette structure sensorimotrice de base. Chaque espèce développant cependant sa « niche » écologique particulière, son « monde-milieu » (Jakob von Uexküll), bref développant comme le disait Francisco Varela des « couplages structuraux » qui lui sont propres avec son environnement.

C’est pourquoi, rappelle Cisek, on ne doit plus parler des comportements comme des systèmes input – output mais bien comme des boucles de rétroaction en prise directe avec l’environnement (« feedback control » ou “closed loop”, en anglais). Il ne s’agit donc plus de dire « vous avez une perception pour pouvoir faire une action », mais bien « pour pouvoir avoir une perception optimale des ressources d’un environnement, il faut agir » et « de toutes les actions possibles que vous pouvez faire, faites celle qui a les meilleures conséquences ».

Cette autre conception des choses, inspirée par exemple de l’éthologie (l’étude des comportements animaux dans leur environnement naturel), suggère que ce qui guide nos comportements est beaucoup moins des « représentations symboliques » que ce qu’on pourrait appeler des « représentations pragmatiques », c’est-à-dire des représentations directement utilisables ou transformables en comportements adaptés à telle ou telle situation dans laquelle se retrouve un animal.

En d’autres mots, la perception devient donc une recherche « d’affordances », comme le disait James Gibson, c’est-à-dire d’occasions d’agir sur le monde. Le « problème de l’ancrage des significations » se dissout donc alors de lui-même d’un point de vue des représentations pragmatiques car celles-ci orientent constamment l’action vers des comportements susceptibles de préserver la structure de l’organisme (même si ces comportements peuvent devenir de simples phrases assurant l’inclusion au sein d’un groupe humain…).

La semaine prochaine, je donnerai un aperçu de l’« Affordance competition hypothesis », de Paul Cisek et ses collègues, qui est un modèle de la prise de décision inspiré de ces repréesentations pragmatiques. Donc, à suivre…

![]() CRISCo – Paul Cisek – “Reconsidering the foundations of cognitive science”

CRISCo – Paul Cisek – “Reconsidering the foundations of cognitive science”

![]() Paul Cisek

Paul Cisek

![]() Paul Cisek : chercheur de têtes

Paul Cisek : chercheur de têtes

Au coeur de la mémoire | Comments Closed