lundi, 24 février 2025

« Pourquoi j’ai écrit ce livre », un entretien dans le magazine de l’Acfas

Fin janvier dernier, j’ai rencontré Johanne Lebel, rédactrice en chef du magazine de l’Acfas, qui voulait savoir « Pourquoi j’ai écrit ce livre », une chronique où chercheuses et chercheurs sont invités à présenter leurs ouvrages. Sa curiosité et la pertinence de ses questions ont donné lieu à un échange fourni qui a profité d’un travail d’édition pour donner, il me semble, l’excellent entretien publié le 12 février dernier que je vous présente aujourd’hui. Tout étant disponible en suivant le lien précédent, je me contenterai de recopier ici le paragraphe de présentation du livre écrit par Johanne Lebel :

Raconté sous forme de dialogue, ce livre est à la fois « une monographie sur le cerveau et un récit sur les origines de la pensée » [p.4]. C’est aussi un ouvrage de vulgarisation ambitieux dans sa visée de saisir la complexité de la nature humaine, et rigoureux dans ses descriptions des avancées scientifiques. Il s’appuie sur une recherche dont les références mises en ligne permettent au lecteur d’y poursuivre leur parcours. Pour leur part, les quelque 105 illustrations de Rémy Guenin offrent une pointe d’humour qui complète agréablement les plus de 200 schémas techniques et photos du bouquin. S’ajoutent à la qualité de l’ouvrage, une table des matières détaillée, et des index très fournis de termes et de personnes clés. Bref, une somme qui s’appuie sur près de 30 ans de pratique en vulgarisation sur le cerveau et son monde.

Du simple au complexe | Pas de commentaires

lundi, 17 février 2025

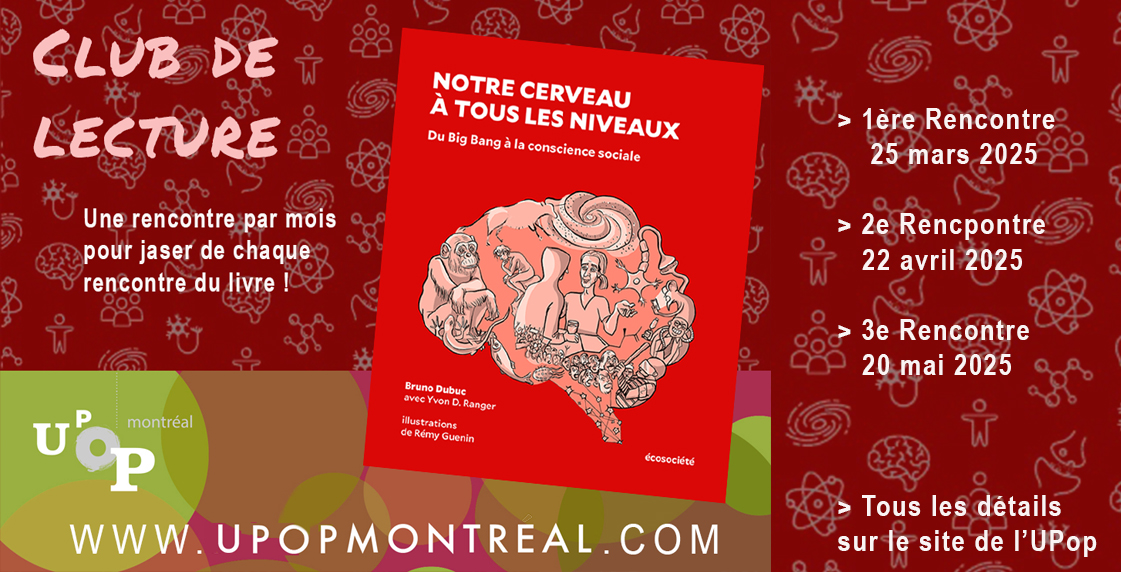

Un club de lecture sur le livre « Notre cerveau à tous les niveaux ! »

Mardi dernier, la programmation de la session d’Hiver-Printemps 2025 de l’UPop Montréal a été dévoilée lors d’une sympathique soirée de lancement à la librairie La Livrerie, à Montréal. Pauvreté, gestion des déchets, films de Miyasaki, antiféminisme ou industrie agrochimique sont autant de sujets riches et importants que l’on décortiquera en votre compagnie durant les prochains mois. Plus une autre « activité spéciale », un peu à l’image des deux lancements de mon livre qui étaient inclus dans la dernière session d’automne, puisqu’elle concerne encore une fois « Notre cerveau à tous les niveaux. Du Big Bang à la conscience sociale » (Écosociété), mais dans une perspective d’approfondissement du bouquin. Car malgré la forme dialoguée du livre avec mon ami Yvon D. Ranger, la complexité du cerveau humain au cœur de l’ouvrage fait en sorte que le bouquin n’est pas ce qu’on pourrait appeler une « petite lecture d’été pour la plage », comme me l’ont fait remarquer certaines personnes… D’où mon idée d’organiser dans le cadre de l’UPop un « club de lecture » de mon propre bouquin ! Histoire d’en décortiquer et d’en approfondir ensemble chaque rencontre. (suite…)

Du simple au complexe | Pas de commentaires

lundi, 10 février 2025

Lancement UPop Montréal, salons du livre, etc. : des annonces à tous les niveaux !

Une macédoine d’annonces de toutes sortes cette semaine, ayant toutes un lien avec le site, le blogue ou le livre « Notre cerveau à tous les niveaux. Du Big Bang à la conscience sociale », publié le 1er octobre dernier aux éditions Écosociété, si ça vous aurait échappé. Au programme donc : lancement de la session d’Hiver-Printemps 2025 de l’UPop Montréal où je proposerai une activité un peu spéciale, un podcast incontournable mis de l’avant par l’émission Moteur de recherche, et les salons du livre ou j’irai avec mon bouquin cet hiver et ce printemps ! (suite…)

Du simple au complexe | Pas de commentaires

lundi, 3 février 2025

L’héritage de Frans de Waal sur la « nature humaine » inspire (enfin) la sociologie

Je viens d’apprendre le décès, en mars dernier à l’âge de 75 ans, du grand primatologue Frans de Waal. Triste nouvelle que la disparition de ce chercheur et vulgarisateur hors pair de sa discipline. Il aura tant fait pour montrer que, contrairement à une conception de la nature humaine comme d’abord foncièrement égoïste telle que promulguée par le philosophe Thomas Hobbes par exemple, la moralité humaine n’est pas qu’une mince couche culturelle mais a au contraire des racines évolutives profondes qui puisent dans l’empathie et la réciprocité dont font abondamment preuve les autres primates, et même les autres mammifères. La citation de de Waal que je cherchais ce matin dévoile en effet une « nature humaine » plus complexe et nuancée. C’est l’idée que l’humain, avec son cerveau trois fois plus volumineux que ses plus proches cousins actuels, le chimpanzé et le bonobo, peut être à la fois plus agressif que le premier (qui peut se mettre à plusieurs pour tuer un membre isolé d’un autre groupe) et à la fois plus altruiste que le second (réputé pour régler des conflits avec des relations sexuelles). Avec le dérive actuelle d’une oligarchie techno-fasciste chez nos voisins du sud, beaucoup se questionnent avec raison sur cette « nature humaine » actuellement. C’est donc là-dessus que je voulais écrire un peu ce matin, sur ce que des disciplines comme l’éthologie ou la primatologie peuvent apporter à cette compréhension. (suite…)

De la pensée au langage, L'émergence de la conscience, Le bricolage de l'évolution | Pas de commentaires