lundi, 21 novembre 2016

« La cognition incarnée », séance 11 : Affordances et prise de décision

Comme à chaque lundi de cet automne, voici un bref aperçu de la prochaine séance du cours sur la cognition incarnée que je donnerai mercredi prochain à 18h au local A-1745 de l’UQAM. [les présentations en format pdf sont disponibles ici]

Après avoir regardé la semaine dernière « comment l’environnement entre dans notre cerveau » avec les représentations modales qui permettent d’ancrer la cognition dans le monde, nous allons cette semaine faire un pas de plus (c’est le cas de le dire, comme vous allez voir…) dans la considération de cet environnement où nous naviguons sans cesse.

Car la séance d’aujourd’hui est un peu le pendant moteur de celle de la semaine dernière qui se concentrait davantage sur la perception. Et même à ce moment-là, on avait vu que le simple fait de voir des objets manipulables (ou voir seulement leur nom) générait de l’activité dans des aires cérébrales associées au contrôle moteur. Il s’agissait donc déjà d’un indice qui laissait entrevoir comment le cerveau se prépare constamment à l’action en fonction de ce qu’il perçoit dans son environnement.

Cette idée n’est pas nouvelle et trouve ses racines, dans les sciences cognitives contemporaines, dans le travail de J.J. Gibson et de son approche écologique de la perception dans les années 1970. Avant même le courant de la cognition incarnée qui va commencer avec les années 1990, Gibson va remettre radicalement en question tout le traitement symbolique abstrait qui vient avec le cognitivisme, le courant dominant à l’époque.

Son aphorisme « Ask not what’s inside your head, but what your head’s inside of » renvoie à l’importance qu’il accorde à l’environnement ou la niche écologique d’un organisme. Car pour Gibson ce ne sont pas tant les sensations en provenance des objets qui importent, mais les possibilités d’action, ou “affordances”, que suggèrent à un organisme donné tel ou tel objet ou aspect de son environnement.

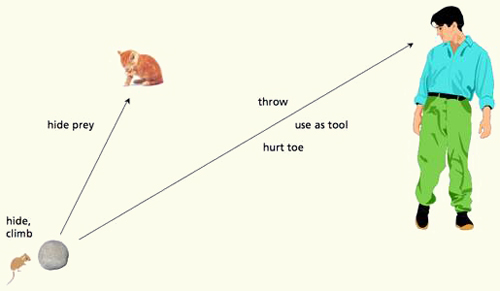

Comme le suggère l’image ci-dessous, une roche peut constituer un endroit pour se cacher pour une souris, un endroit où chercher une proie pour un chat, ou encore, pour un être humain, quelque chose qu’on peut lancer, utiliser comme un outil ou un obstacle sur lequel on peut se faire mal aux orteils.

Pour Gibson, un organisme et son environnement sont donc inséparables. Et beaucoup de ce que fait l’être humain avec sa technologie et ses connaissances transmises culturellement consiste d’ailleurs à créer davantage d’affordances que dans un environnement naturel. C’est, par exemple, ce qu’on va faire en arrivant sur un site de camping : faire un rond de pierre pour le feu, planter la tente, tendre une corde à linge, etc. Des modifications du site qui vont nous faciliter la vie par la suite.

On peut aussi parler d’affordances sociales pour ce qui est de la composante la plus importante de notre environnement : les autres êtres humains. Car notre comportement va dépendre bien souvent de ce que l’on perçoit des intentions des autres. Pour illustrer ceci, Gibson disait : “behavior affords behavior”. Dans le sens où si quelqu’un est gentil avec vous, cela vous porte à être gentil aussi, etc.

Si, donc, ce que l’on perçoit d’un objet quand on le regarde n’est pas tant ses propriétés que les occasions qu’il nous offre d’agir sur lui, cela a des conséquences sur la façon dont on conçoit la cognition, même celle des fonctions dites « supérieures » comme la prise de décision.

Et certains n’hésitent pas à parler d’un « tournant pragmatique » (« pragmatic turn ») que sont en train de prendre les sciences cognitives en s’éloignant des approches centrées sur les représentations pour aller vers d’autres qui considèrent avant tout la cognition comme des habiletés impliquant l’interaction constante avec le monde extérieur. Donc des processus cognitifs moins occupés à se faire des cartes du monde (sensées fournir par la suite les données pour la planification ou la résolution de problèmes) qu’à entrer directement en interaction avec lui grâce à des couplages sensori-moteurs.

Outre Gibson, on pense à des gens comme Francisco Varela avec le concept d’énaction (dont on va parler à la séance 13) ou Andy Clark avec la notion de « représentation orientée vers l’action » (« action-oriented representation ») qui renvoie à l’idée que nos états internes décrivent simultanément des aspects du monde extérieur et suggèrent des actions possibles sur ce monde.

Notez que ces mouvements ne sont pas obligés de s’actualiser et peuvent demeurer « offline », c’est-à-dire constituer des simulations que l’on fait sur le monde et qui constituent une bonne part de notre pensée abstraite. C’est ce que l’on observe au niveau développemental où l’essentiel de l’activité cérébrale du bébé est d’abord sensori-motrice, donc « online ». Ce n’est que plus tard, progressivement, qu’un détachement des contingences sensori-motrices deviendra possible.

Tout cela rejoint aussi parfaitement les travaux d’un autre chercheur en neurosciences cognitives, Paul Cisek, dont j’avais parlé sur ce blogue en juin dernier. Cisek avait donné une conférence intitulée « Reconsidérer les fondements des sciences cognitives » à laquelle j’avais assisté et qui n’était pas très différente de celle donnée en janvier 2013 à la « Canadian University Software Engineering Conference » et qui avait celle-là pour titre « Moving Beyond the Computer Metaphor for the Brain ».

C’est en effet une invitation à dépasser le modèle classique de la perception-cognition-action (le modèle de la « cognition en sandwich », pour le dire comme Susan Hurley) que proposait Cisek dans la première moitié de son exposé et que j’ai résumé dans un premier billet. Mais pour le remplacer par quoi ? Ce paragraphe l’évoquait déjà :

« C’est pourquoi, rappelle Cisek, on ne doit plus parler des comportements comme des systèmes input – output mais bien comme des boucles de rétroaction en prise directe avec l’environnement (« feedback control » ou “closed loop”, en anglais). Il ne s’agit donc plus de dire « vous avez une perception pour pouvoir faire une action », mais bien « pour pouvoir avoir une perception optimale des ressources d’un environnement, il faut agir » et « de toutes les actions possibles que vous pouvez faire, faites celle qui a les meilleures conséquences ». »

Mais c’est dans la seconde moitié de son exposé, résumée dans mon billet du 20 juin dernier, qu’il développe davantage sa pensée en présentant son « Affordance competition hypothesis » qui est un modèle de la prise de décision inspiré de représentations plus pragmatiques. Ce modèle s’oppose à la vision classique où, lors d’une prise de décision, il y aurait d’abord consultation des informations mémorisées pertinentes, puis le choix d’une option adéquate (la décision), et finalement la planification d’une action qui va ensuite être exécutée par le système moteur (vu ici comme un simple effecteur corporel de l’action).

Le problème, comme l’explique Cisek, c’est que cela ne correspond pas aux données. Ce que lui, ses collègues et bien d’autres équipes ont pu observer, grâce à des expériences de laboratoire conçues pour reproduire au plus proche des situations naturelles, c’est l’activation en parallèle de plusieurs populations différentes de neurones dans le cerveau d’un animal en situation de prise de décision. Comme je l’écrivais dans ce billet :

« Ces différentes régions cérébrales activées spécifient, d’une certaine manière, plusieurs actions potentiellement intéressantes. Une compétition a alors lieu entre ces différentes populations neuronales et bientôt il y en a une qui « gagne », c’est-à-dire qui est sélectionnée.

Au lieu de décider d’abord et de spécifier ensuite les commandes motrices, on spécifie d’abord des possibilités d’action potentiellement intéressantes, et on décide ensuite d’une de celles-ci. C’est donc carrément l’inverse ! S’il y a par exemple deux choix possibles, on observe un recrutement d’activité neuronale dans deux populations de neurones différentes, et puis soudainement, il y en a une où l’activité cesse rapidement alors que l’autre augmente radicalement la sienne pour amener l’exécution du mouvement. »

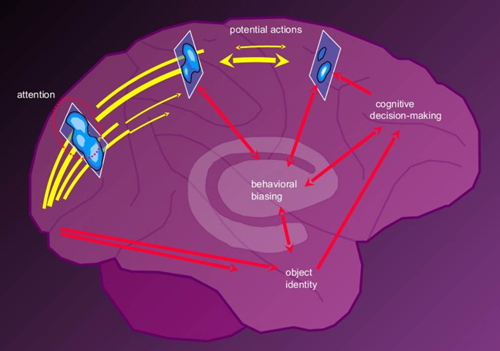

Ce qu’il y a de surprenant dans ce modèle, c’est que la compétition peut se gagner à différents endroits dans le cerveau et qu’on ne peut donc pas associer la prise de décision à une structure cérébrale particulière (ce qui va dans le sens de ce qu’on a vu à la séance 9 et le « neural reuse »). Parfois, cette décision peut se prendre très vite par la « victoire » de certaines coalitions neuronales en prise directe avec les affordances du monde extérieur (flèches jaunes dans le schéma ci-dessous, tiré de la présentation de Paul Cisek). Ou alors, quand on a plus de temps et qu’on peut délibérer plus longtemps, de l’information pertinente stockée en mémoire ou sur ce qui se passe en temps réel dans l’environnement peut venir biaiser la compétition neuronale dans un sens ou dans l’autre (flèches rouges ci-dessous).

Cette idée de fluctuation de l’activité neuronale en temps réel en fonction des affordances environnementales disponibles est ce qui fonde au fond toutes ces approches qui considèrent le cerveau d’abord et avant tout comme un mécanisme de contrôle. Et ce, au même titre que la simple boucle de rétroaction dans les réactions métaboliques au sein d’une cellule (voir séance 2) qui lui permet de maintenir son équilibre homéostatique (ou encore celles au sein du système hormonal, comme on va le voir la semaine prochaine).

De la même manière, un comportement devient d’une certaine façon une boucle de rétroaction qui se ferme sur l’environnement pour amener un organisme dans une position où il va avoir de meilleures affordances, de meilleures possibilités d’action pour obtenir des ressources ou éviter des danger.

Dans l’exemple ci-dessous, on peut imaginer que le singe a, à portée de main, la possibilité de cueillir les petits fruits de cet arbre. Mais en même temps, il voit aussi une pomme plus désirable pour lui un peu plus loin, et une branche où il semble pouvoir s’aventurer pour l’atteindre.

C’est donc tout cela que la voie visuelle dorsale et ventrale de son cerveau devra pondérer en association avec les influences de nombreuses autres régions cérébrales d’où viendront aussi des influences excitatrices et inhibitrices. Et de tout cela sortira, à un instant donné, une coalition neuronale gagnante qui actualisera une action (tout en étant sensible à tout moment aux inputs sensoriels qui lui parviennent en temps réel, par exemple sentir la branche trop plier à mesure qu’il avance et oublier du coup la pomme pour se rabattre sur les petits fruits…).

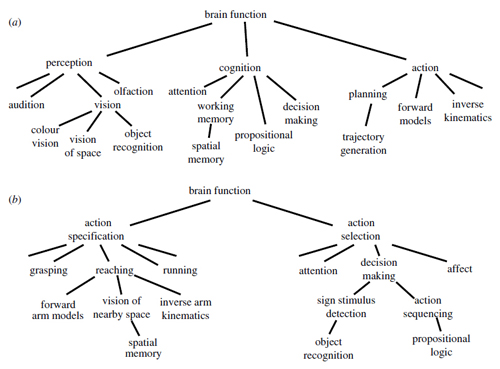

En guise de conclusion, je vous laisse avec ce schéma représentant deux façons d’organiser les processus cognitifs : d’abord la taxonomie classique perception-cognition-action; et ensuite celle qui découle du « tournant pragmatique » présenté dans ce billet.

Le corps en mouvement | Comments Closed