lundi, 14 novembre 2016

« La cognition incarnée », séance 10 : Comment l’environnement entre dans notre cerveau (cognition ancrée et représentation modale)

Comme à chaque lundi de cet automne, voici un bref aperçu de la prochaine séance du cours sur la cognition incarnée que je donnerai mercredi prochain à 18h au local A-1745 de l’UQAM. [les présentations en format pdf sont disponibles ici]

On a vu la semaine dernière, en explorant l’ouvrage « After Phrenology: Neural Reuse and the Interactive Brain » de Michael L. Anderson, que les données appuyant la réutilisation neuronale sont très nombreuses. Tellement qu’elles suggèrent qu’il s’agit probablement d’un principe fonctionnel fondamental très large permettant d’expliquer beaucoup d’autres phénomènes comme le recyclage neuronal (Stanislas Dehaene), les métaphores conceptuelle (George Lakoff) ou encore ce dont on va parler aujourd’hui, les représentations modales (Laurence Barsalou, par exemple).

Car après avoir abordé un peu les processus de haut niveau avec la linguistique cognitive il y a deux semaines, on va aujourd’hui parler d’un sujet assez proche du langage, celui de nos représentations conceptuelles ou, pour leur donner un nom qui évoque le système de mémoire du même nom, nos connaissances sémantiques. Bref, comment le cerveau humain traite-t-il les concepts ?

L’approche classique de la “mémoire sémantique”, depuis les années ’60 et les conceptions symbolistes abstraites qui ont suivi, affirme que nos concepts sont à la fois modulaires et amodaux. Modulaires d’abord parce que les structures cérébrales impliquées dans leur traitement seraient des modules distincts, différents de ceux de la mémoire épisodique ou des systèmes sensoriels spécifiques, par exemple. Et d’autre part, les concepts auraient une représentation amodale, c’est-à-dire complètement indépendante des systèmes sensoriels par où débute toutes nos connaissances sur le monde. Autrement dit, les concepts en sont réduits très rapidement à des symboles abstraits, comme par hasard très facilement manipulables par des règles comme le stipule le paradigme cognitiviste inspiré de l’informatique…

L’un des problèmes majeurs avec des représentations conceptuelles conçues ainsi c’est comment elles ancrent leur contenu sémantique dans le monde réel. Car tout concept doit forcément être connecté au monde d’une façon ou d’une autre puisque la compréhension exige une certaine relation au monde (comme nous l’avons vu à la séance 2 en parlant de l’autopoïèse). C’est ce que le philosophe John Searle avait soulevé avec son expérience de pensée de la « chambre chinoise ». Certains défenseurs de cette approche ont tenté de s’en sortir avec le “principe de transduction”, arguant qu’il pourrait y avoir un lien qui se crée (avec l’apprentissage) entre le concept et l’information sensori-motrice.

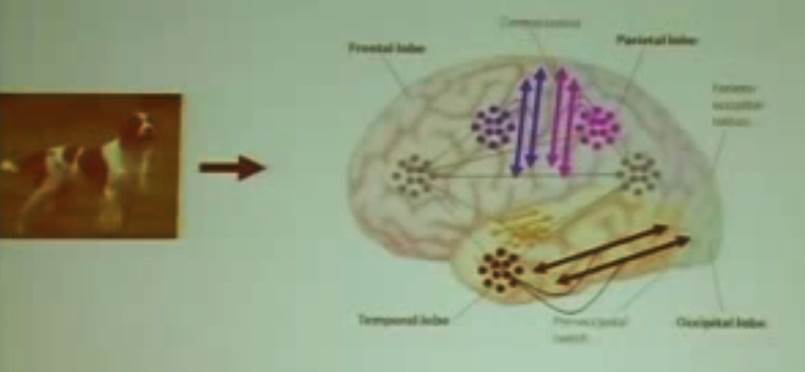

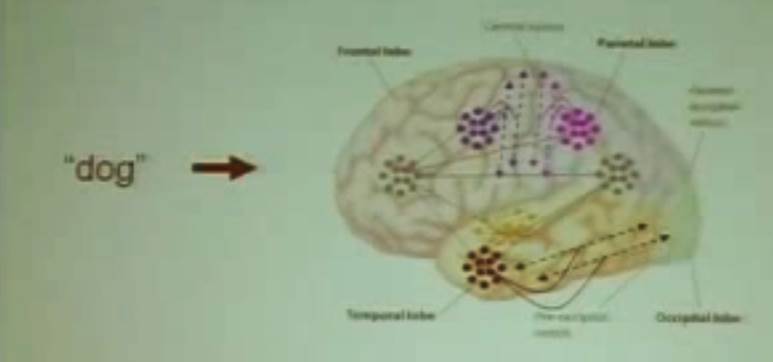

Mais il y a une alternative beaucoup plus simple et, qui plus est, qui est entièrement compatible avec la réutilisation neuronale. Au contraire de l’approche précédente, les représentations conceptuelles sont considérées ici comme non modulaires et modales. Non modulaire parce que les concepts utilisent les systèmes sensori-moteurs primaires, secondaires, ainsi que de nombreuses aires associatives du cortex. Et modales parce que c’est en réactivant précisément les aires sensori-motrices à l’origine des apprentissages conceptuels que l’on pourrait se remémorer un concept.

Autrement dit, on réutilise des régions cérébrales dont la fonction première est de nous faire percevoir et agir pour simuler d’anciennes perceptions et d’anciennes actions qui vont nous aider réactualiser dans notre mémoire de travail tel ou tel concept plus abstrait.

Les données appuyant l’approche modale ont commencé à apparaître dès les années 1960 mais elles ont été minimisées par le paradigme symboliste dominant pratiquement jusqu’aux années 1990. Depuis deux décennies cependant, leur quantité et leur qualité sont telles qu’on a été obligé d’admettre leur importance et d’essayer d’en tenir compte dans les modèles de traitement des concepts. Sans entrer dans les détails comme on le fera un peu plus à la séance de mercredi, on peut tout de même citer quelques données classiques appuyant l’approche modale.

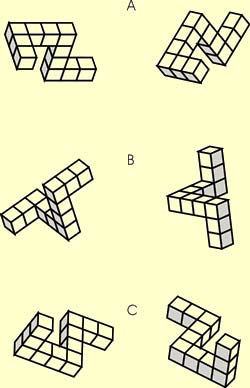

D’abord l’une des plus classiques publiée en 1971, celle de la rotation de figures dans l’espace. Shepard et Metzler avaient ainsi montré que le temps de réponse pour dire si une figure tridimensionnelle qui a subi une rotation dans l’espace est la même qu’un modèle est corrélé avec le nombre de degrés d’écart entre les figures. Cela démontrait de façon étonnante à quel point on « tourne les figures dans notre tête » (i.e. en utilisant notre système visuel) pour trouver la réponse et non un quelconque raisonnement logique et abstrait.

Plus tard, on découvrit que percevoir des artéfacts manipulables (vaisselle, outil, balle, etc.), ou même juste voir leur nom, active des régions cérébrales qui sont normalement activées pendant qu’on saisit réellement ces objets avec la main. Tucker et Ellis ont par exemple montré en 1998 que la simple perception de l’anse d’une tasse active la simulation de systèmes moteurs correspondants à l’action de prendre la tasse. C’est d’ailleurs un corrélat neuronal très intéressant aux « affordances », ces occasions d’agir que nous offre l’environnement dont on va parler à la prochaine séance. De plus, ces mêmes simulations dans les aires motrices sont observables quand le nom des objets en question est simplement lu.

Et ce n’est pas la seule étude sur la perception de mots qui activent automatiquement des simulations sensori-motrices. Hauk et ses collègues ont par exemple montré en 2004 que lire des mots d’action anglais comme kick, kiss, pick produit une activation du système moteur qui est organisée de manière somatotopique. Par exemple, lire kiss active la région motrice de la bouche; lire kick active la région motrice de la jambe, etc.

Plus récemment, Nijhof et Willems ont montré en 2015 que des sujets lisant ou écoutant une histoire activent à la fois des régions cérébrales associées à la compréhension des états mentaux d’autrui et des régions liées à l’action. Détail intéressant, l’activation de ces deux réseaux se faisait dans des proportions variables selon les individus qui pouvaient ainsi être ordonnés sur un continuum entre ceux qui s’appuyaient le plus sur les états mentaux des personnages pour comprendre l’histoire, et ceux qui s’appuyaient plus sur l’action.

Ce type de résultat supporte donc l’hypothèse que différents systèmes (sensoriels, moteurs, mais aussi émotionnels) sont utilisés de manière routinière dans notre compréhension des concepts plus ou moins abstraits qui sont le propre du langage. Le psychologue Laurence Barsalou a, en 1999, présenté le modèle du « Perceptual Symbol System » (PSS) qui tente d’intégrer l’essentiel de ces données.

Pour Barsalou, lorsque nous sommes confrontés à un objet, celui-ci activerait toutes les aires sensorielles relatives à ce stimulus (face à une voiture, vont être activées les aires traitant la couleur, la forme, le bruit, etc.). Les activations des aires sensorielles, motrices et émotionnelles vont ainsi produire dans les aires associatives des patterns d’activations particuliers. La confrontation à différents exemplaires d’une même catégorie va permettre le renforcement et la construction de ce que Barsalou appelle des « symboles perceptifs », c’est-à-dire des schémas résumés des principales caractéristiques perceptuelles des objets.

Et ce sont ces patterns d’activation stockés qui vont permettre ultérieurement la réactivation, la ré-évocation de l’objet même en son absence.

Selon le PSS, les concepts sont donc représentés par une simulation d’états perceptuels, moteurs, mais aussi introspectifs acquis suite à notre interaction avec le corps et l’environnement (un “reenactment”, comme on dit en anglais), Ces simulations sont typiquement des recréations partielles de l’expérience qui peuvent contenir des biais et des erreurs.

Mais elles amènent aussi la possibilité de se rappeler certains concepts par association, en activant des assemblées de neurones qui ont des liens ou des éléments communs entre deux concepts. En d’autres termes, à donner lieu à des effets de contexte, où le fait de penser par exemple à Luke Skywalker va nous faire spontanément penser au Yoda ou à Darth Vader comme l’illustre l’exemple ci-dessous.

Une autre possibilité qu’ouvrent les simulations c’est qu’une fois qu’on a appris quelque chose avec le « sensori-moteur », on peut y repenser plus tard quand l’objet n’est plus là. Autrement dit, ce qu’on appelle en anglais le « online » peut mener au « offline ». Évolutivement et d’un point de vue développemental, c’est évidemment d’abord le « online » qui vient en premier, nous permettant d’interagir en temps réelle avec le monde qui nous entoure. Mais ensuite, les humains adultes ont le « offline » en plus, si l’on peut dire, ce qui leur permet de « rejouer des représentations ».

La visualisation ou l’imagerie mentale (l’exemple de la rotation des figures dans l’espace au début de ce billet), est un exemple de “offline” qui montre que cette faculté peut avoir un effet descendant (« top down ») sur les régions sensori-motrices dans diverses situations d’apprentissage. L’une des études les plus citées en ce qui concerne cet effet sur un entraînement sportif fut publiée par le psychologue australien Alan Richardson.

Richardson a formé 3 groupes au hasard et les a fait tirer 100 fois au panier de basketball pour évaluer leur performance. Ensuite, il a demandé à un groupe de pratiquer ses lancers 20 minutes par jour. Au second de ne rien faire du tout. Et au troisième de visualiser des lancers réussis pendant 20 minutes par jour. Trois semaines plus tard chaque groupe a été évalué à nouveau. Le premier, celui qui a pratiqué, s’est amélioré de 24%. Le second, celui qui n’a rien fait, ne s’est pas amélioré du tout. Mais le troisième, celui qui a seulement fait de la visualisation, s’est amélioré de 23%, preuve que la simple activation des réseaux sensori-moteurs en « offline » avait amélioré leur connectivité !

En conclusion, mentionnons que cette idée générale de cognition ancrée (« grounded cognition ») serait pour certain.es une version “faible” de la cognition incarnée (« embodied cognition »), la cognition ancrée étant vue simplement comme une façon dont l’environnement commence à rentrer « spatialement » dans notre cerveau. Alors que des approches plus radicales de la cognition incarnée (dont nous allons parler à la séance 13) remplacent carrément nos représentations par notre activité elle-même dans un monde riche et complexe.

De la pensée au langage | Comments Closed