mardi, 15 mai 2018

Que pouvons-nous connaître ?

“Ce que l’on observe n’est pas la nature en soi mais la nature révélée par nos méthodes de questionnement.”

C’est avec cette citation du physicien quantique Werner Heisenberg, l’auteur du principe d’incertitude qui porte son nom, que Marcelo Gleiser, lui-même professeur de physique et d’astronomie, commençait un article publié dans la revue Nature la semaine dernière.

Intitulé « How Much Can We Know? », ce court texte soulève plusieurs questions fondamentales au sujet de la science en général, et a fortiori des sciences cognitives. Parce que dans la foulée des travaux de Heisenberg, on s’est rendu compte que nous n’avons pas, et n’auront probablement jamais, ce qu’on pourrait appeler un « accès direct » à la nature (ou au monde réel, appelez ça comme vous voulez). Bien sûr il y a des forces, des lois et des principes physiques universels que la science a permis de découvrir et qui nous sont fort utiles. La machine sur laquelle j’écris ce texte, par exemple, en utilise plein !

Mais ce n’est pas parce qu’on a pu révéler une partie de la structure de l’univers que c’est nécessairement une question de temps avant qu’on ait décrit l’entièreté de ses lois, de ses constituants et de ses principes. Henri Laborit avait l’habitude de distinguer la Structure (avec un grand « S ») pour désigner cette entièreté, et les structures (avec un petit « s ») qui sont, elles, des sous-ensembles de la grande Structure que les humains qui forment la communauté scientifique peuvent aspirer à connaître. Pour lui comme pour Gleiser, on ne peut décrire et comprendre complètement la Structure avec un grand « S ».

Pour la simple et bonne raison, comme l’explique Gleiser, qu’une fois la force de gravitation et quelques autres grands principes mécaniques compris à notre échelle, il nous faut très vite des instruments pour recueillir des données autrement inaccessibles par nos sens. Or on voit poindre ici la limite. Car à partir du moment où l’on a besoin d’un microscope ou d’un télescope pour étendre la portée de nos sens, on devient tributaire de ce que ces appareils peuvent ou ne peuvent pas voir. Tout comme nos sens d’ailleurs, qui ne nous donnent accès qu’à un étroit spectre du monde physique. On n’a qu’à penser aux ondes électromagnétiques dont on ne perçoit que les longueurs d’onde entre le rouge et le violet, mais pas l’ultraviolet comme les abeilles par exemple (sans parler de tous les autres types de rayonnements pour lesquels nous sommes aveugles).

Or nos instruments sont rendus pas mal plus complexes que le microscope et le télescope et nécessitent une part d’autant plus grande d’interprétation que les données qu’ils recueillent sont loins de la portée de nos sens (parce que trop petit, trop grand, ou trop complexe). C’est le cas des accélérateurs de particules en physique quantique, des détecteurs d’ondes gravitationnelles en astrophysique ou encore des appareils d’imagerie cérébrale en neuroscience. On s’est d’ailleurs maintes fois penché sur le cas de ces derniers dans ce site ou dans ce blogue pour montrer à quel point il s’agissait d’une mesure indirecte de l’activité cérébrale, et donc qui laisse beaucoup de place à l’interprétation des résultats.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la science est constamment en mouvement et que le moindre résultat, s’il répond parfois à une question, en soulève inévitablement plusieurs autres. Mais il semble y avoir toujours cette tentation de croire, en regardant le chemin parcouru par la science des dernières décennies, que nous semblons approcher enfin d’une explication complète du monde. Cette impression apparaît aussi trompeuse que celle de « l’illusion de la fin de l’histoire » en psychologie : le fait que les gens trouvent qu’ils ont beaucoup évolué au cours des dernières années mais qu’ils ne changeront pas autant dans les années qui viennent. Fausse impression bien entendu, mais qui s’impose à notre esprit comme un biais cognitif tenace !

Comme le dit si bien Gleiser, ce n’est pas parce qu’on reconnaît les limites de l’approche scientifique que celle-ci ne demeure pas notre meilleure méthodologie pour comprendre le monde. Un peu comme le langage, avec sa polysémie et sa structure linéaire, est loin d’être parfait pour communiquer des choses complexes, mais demeure de loin le « moins pire » outil dont on dispose pour se comprendre…

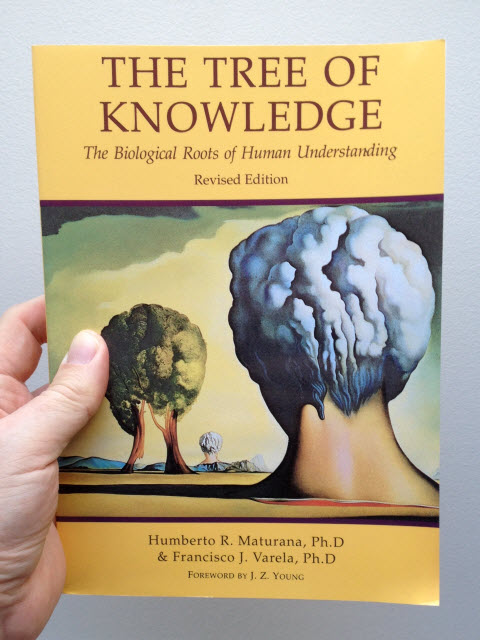

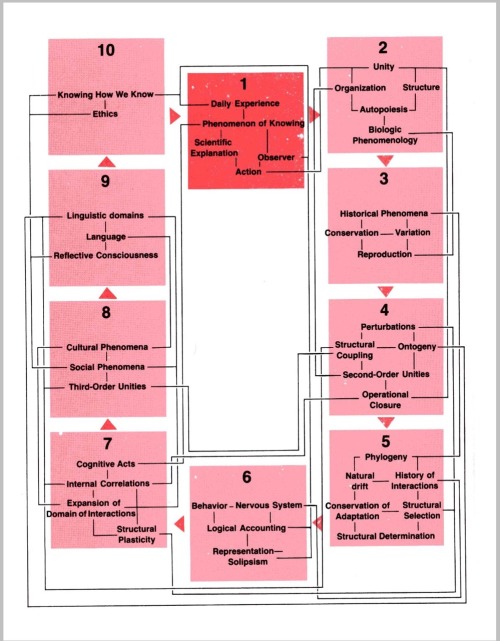

À la fin de son article, Gleiser donne un exemple classique des limites de la science, celui de notre compréhension des origines : origine de l’univers, de la vie ou de l’esprit (le « mind »). Voilà des questionnements «historiques» de disciplines diverses qui non seulement dépendent du niveau de perfectionnement de nos appareils mais également de nos cadres théoriques du moment, eux-mêmes nourris par les données disponibles à cet instant. On voit ici comment « le serpent se mord la queue ». C’est sans doute ce qu’avaient voulu illustrer Humberto Maturana et Francisco Varela non seulement avec l’image de la page couverture de leur livre « The Tree of Knowledge » (publié en 1987 et accessible ici) reproduite en haut de ce billet, mais également avec leur table des matières « circulaire » reproduite ci-dessous !

Ce que Maturana et Varela nous rappelaient ainsis, c’est que nous sommes dans la situation de ce serpent qui se mord la queue puisque ce cercle commence avec notre conscience subjective du monde, puis avec la subjectivité partagée d’une communauté scientifique, et se boucle finalement avec les limitations propres aux capacités sensorielles et cognitives des individus qui forment cette communauté.

Cela nous amène alors directement à la troisième question des origines évoquée un peu plus haut, à savoir le passage du matériel au subjectif. Et l’on sait que cette question de l’émergence de la conscience est loin d’être « résolue », c’est le moins qu’on puisse dire. Y aurait-il des formes primitives de conscience ou de cognition dès l’apparition des premières formes de vie, comme plusieurs commencent à le croire ? Ou même est-ce que certaines formes de conscience pourraient émerger de machines suffisamment complexes, comme celle que l’on étiquette comme ayant une forme « d’intelligence artificielle » ? Mais alors, comment diable pourrions-nous un jour l’affirmer sans l’ombre d’un doute, demande Marcelo Gleiser ? Certains, comme Giulio Tononi et Christof Koch tentent une proposition de solution sur cette question. Mais ça, c’est une autre histoire… que nous aborderons peut-être une autre fois !

Au coeur de la mémoire | Comments Closed