lundi, 26 septembre 2016

« La cognition incarnée », séance 4 : Plasticité et mémoires : l’inévitable hippocampe

Comme à chaque lundi de cet automne, voici un bref aperçu de la prochaine séance du cours sur la « cognition incarnée » que je donnerai mercredi prochain à 18h au local A-1745 du pavillon Hubert-Aquin de l’UQAM.

Ce n’est peut-être pas évident en jetant un coup d’œil au plan du cours, mais j’ai tenté de faire en sorte que chaque séance se bâtisse un peu sur la précédente.

Ainsi, après avoir regardé ce qui caractérisait le vivant dans la séance 2, nous avions conclu qu’il y avait dans l’autopoïèse non seulement des mécanismes de maintien de la structure de l’organisme, mais également une nécessité pour celui-ci d’entrer en contact avec son environnement afin de réguler activement son métabolisme.

Cette « finalité projective », génératrice de « sense-making » pour l’organisme (pour employer le vocabulaire des sciences énactives…), atteint un niveau de complexité considérable avec l’apparition des systèmes nerveux des animaux. Ceux-ci sont donc construits sur la nécessité de percevoir le monde environnant pour y agir, y trouver ses ressources et y fuir les dangers. Le cerveau humain ne fait pas exception, bien qu’il ait atteint des sommets dans le nombre de neurones qui ne sont ni sensoriels ni moteurs mais purement « associatifs », c’est-à-dire connecté essentiellement à d’autres neurones.

Et l’on a donné la semaine dernière un aperçu des mécanismes complexes par lesquels ces neurones et les cellules gliales communiquent entre eux et surtout comment ils intègrent cette information en prenant à chaque quelques millisecondes des milliers et des milliers de petites décisions qui débouchent au niveau subjectif global sur ce qu’on appelle la pensée…

Comme si ce n’était pas déjà assez compliqué, on va faire rentrer dans tout cela cette semaine le phénomène de plasticité cérébrale, autrement dit le fait que l’efficacité des connexions entre les neurones varie continuellement en fonction de l’expérience de l’individu. [je vous rappelle que toutes les présentations Power Point en pdf des séances précédentes sont disponibles ici]

La première chose qu’on peut dire sur cette plasticité, c’est qu’elle se décline sur plusieurs échelles de temps. De très brèves d’abord, comme les phénomènes de potentialisation synaptique où, en quelques secondes ou minutes, un renforcement synaptique durable peut s’établir entre de nombreux neurones et créer des « assemblées de neurones » sélectionnées. Des temps plus long aussi, comme durant les premières années de la vie où l’on assiste à un véritable élagage de connexions ou de neurones superflus suite aux interactions répétées avec l’environnement. Et même des temps quasi « géologiques », si l’on considère que l’évolution des espèces est une forme de plasticité sur le long terme où la forme de l’ensemble du corps de l’organisme s’adpte à son environnement.

Jean Claude Ameisen soulignait d’ailleurs avec justesse dans son émission Sur les épaules de Darwin que les traces laissées par les mutations dans les ADNs amènent une divergence des espèces par l’entremise de la sélection naturelle, exactement comme les traces laissées dans notre système nerveux durant notre vie nous amène à « diverger », si l’on peut dire, de qui nous étions plus jeune.

On peut maintenant se demander ce que nous faisons avec cette boucle sensori-motrice modulée par de plus en plus « d’interneurones » quand quelque chose attire notre attention dans notre environnement ? Deux choses, essentiellement : nous approchons les ressources prometteuses ou nous évitons ce qui semble une menace à notre intégrité physique (ou psychologique, ce qui revient au même…). Or il n’est pas difficile de voir que la possibilité de retenir ce qui a, dans le passé, été gratifiant ou douloureux, puisse avoir une très grande valeur adaptative. Et de fait, les systèmes de mémoire sont apparus très tôt au cours de l’évolution.

Il est donc important de noter tout de suite, comme l’écrit Alain Berthoz, que « la mémoire du passé n’est pas faite pour se souvenir du passé, elle est faite pour prévenir le futur. La mémoire est un instrument de prédiction. » Nous aurons l’occasion de revenir à maintes reprises, notamment à la dernière séance, sur ce caractère prédictif de nos processus cognitifs. Mais pour l’instant notons simplement la possibilité d’apparition de traces, de représentations ou, sans doute plus justement, de prédispositions incarnées dans la structure de l’organisme le préparant à mieux réagir aux régularités de son environnement de manière à améliorer son sort.

Et cela commence très tôt dans l’histoire évolutive des animaux. Déjà l’aplysie, un mollusque marin n’ayant qu’environ 20 000 neurones est capable d’habituation, de sensibilisation ou même de conditionnement classique, des formes simples d’apprentissage et de mémoire. On verra aussi apparaître chez le rat qui appuie sur un levier pour obtenir sa récompense (ou chez l’humain qui cherche des « like » sur sa page Facebook…) ce qu’on appelle le conditionnement opérant, l’idée qu’une action récompensée est renforcée. De vieux mécanismes, donc, mais qui sont bien conservés chez l’être humain car très puissants pour moduler les comportements.

Toujours dans la catégorie motrice, on a aussi toutes nos habiletés dites procédurales (aller à vélo, attacher nos lacets, manger avec des baguettes, etc.) qui vont solliciter des régions du cerveau différentes associées à la motricité (noyaux gris centraux, cervelet, etc.). Et finalement, pour compléter ce tour d’horizon très sommaire de nos types de mémoire, on a la mémoire dite déclarative, celle dont on peut nommer les éléments avec le langage. Et les dernières décennies en neuropsychologie ont permis d’en distinguer deux manifestations distinctes : la mémoire épisodique, celle des événements biographiques de notre vie, fortement associés à leur contexte; et la mémoire sémantique, celle de nos connaissances sur le monde, issue forcément de la première mais qui acquière son indépendance face à celle-ci quant aux circonstances de l’apprentissage qui sont progressivement oubliées.

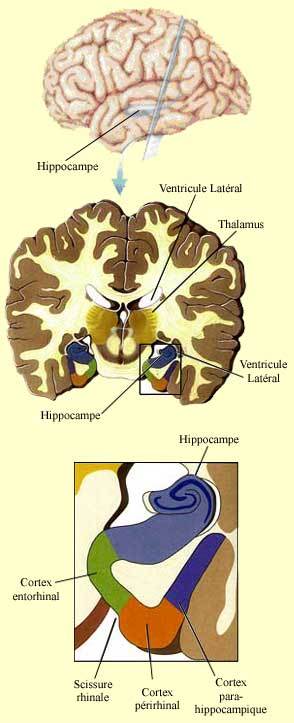

On donnera mercredi quelques exemples de travaux de neuropsychologie sur des patients ayant subi des lésions cérébrales spécifiques qui ont permis de dissocier ces différents systèmes de mémoire chez l’être humain, comme le patient K.C. ou le fameux patient H.M. Ces derniers nous feront entrer dans la première structure cérébrale que nous allons explorer plus en détail : l’hippocampe.

On donnera mercredi quelques exemples de travaux de neuropsychologie sur des patients ayant subi des lésions cérébrales spécifiques qui ont permis de dissocier ces différents systèmes de mémoire chez l’être humain, comme le patient K.C. ou le fameux patient H.M. Ces derniers nous feront entrer dans la première structure cérébrale que nous allons explorer plus en détail : l’hippocampe.

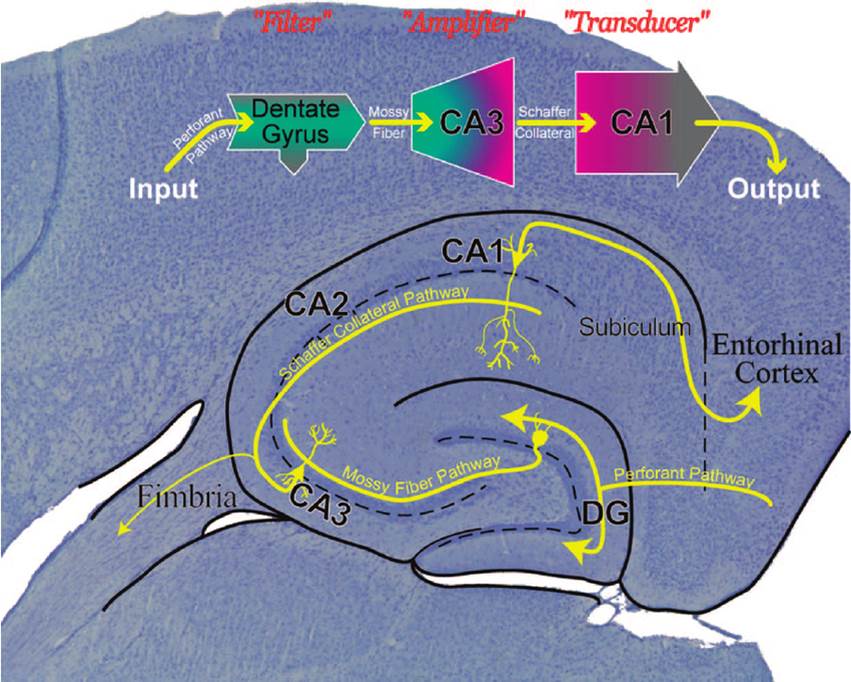

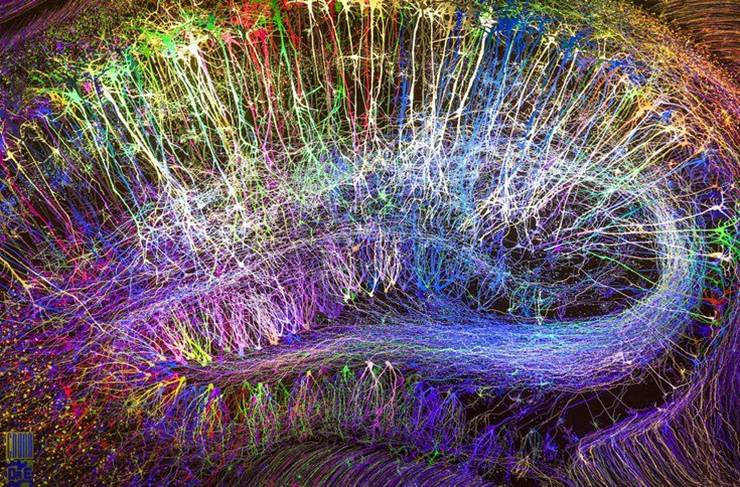

L’hippocampe est une vieille partie du cerveau que possèdent tous les vertébrés sous différentes formes. Son implication, notamment dans la mémoire spatiale, essentielle à tout organisme se déplaçant sur de grandes distances, n’y est sans doute pas pour rien. Chez les mammifères, il s’agit d’un « vieux cortex » n’ayant que trois couches de neurones comparativement aux six du néocortex standard qui forme toutes les circonvolutions visibles à la surface du cerveau. Les différentes régions de l’hippocampe (CA1, CA3, gyrus dentelé, etc.) constituent un circuit très ordonné en « feed-forward ». En d’autres termes, l’information qui entre dans l’hippocampe en provenance de différentes parties du cortex est relayée d’une sous-région à l’autre de façon (presque) sérielle et ressort à l’autre bout pour s’en retourner à ces mêmes régions corticales.

L’hippocampe est donc très bien placé pour participer à la consolidation de souvenirs qui seront toutefois emmagasinés définitivement ailleurs dans le cortex. Mais ses circuits sont extrêmement plastiques et elle jouerait un rôle transitoire essentiel dans le stockage de la mémoire à long terme. On a qu’à constater l’effet catastrophique que son ablation bilatérale a eu sur le patient H.M. qui ne pouvait plus se rappeler autre chose que les quelques dizaines de secondes précédant un instant donné.

Il n’est donc pas étonnant de constater que c’est dans l’hippocampe, durant les années 1970, que les premières bases cellulaires de la plasticité synaptique ont été mises à jour chez les mammifères. Des mécanismes comme la potentialisation à long terme, où des stimulations à haute fréquence d’axones faisant des connexions sur les neurones de la région CA1 produisent un renforcement quasi instantané des connexions synaptiques qui peuvent durer plusieurs heures. Un peu ce qui se produit sans doute lorsque l’on se répète quelques choses plusieurs fois pour mieux retenir, ce qui correspond à l’activation répétée de voies nerveuses hippocampiques.

D’autres mécanismes comme la dépression à long terme ou la la plasticité dépendante du temps d’occurrence des impulsions (en anglais « Spike-timing-dependent plasticity » ou STDP) ont aussi été élucidés par la suite. Nous n’entrerons pas dans les détails de leur fonctionnement ici (vous irez lire le pdf de ma présentation jeudi si cela vous intéresse), sinon pour dire qu’ils impliquent très souvent un sous-type particulier de récepteur au neurotransmetteur glutamate, le récepteur NMDA, dont le fonctionnement le fait se comporter comme un véritable « détecteur de coïncidence », une propriété précieuse pour tout apprentissage associatif.

Un dernier aspect important de l’hippocampe dont j’aimerais glisser un mot ici est ce qu’on pourrait appeler les deux « facettes de sa personnalité ». L’hippocampe est en effet, comme on l’a vu avec le patient H.M., grandement impliqué dans la mémoire déclarative humaine. Mais en même temps, comme on l’a vu aussi chez pratiquement toutes les espèces (incluant l’humain), l’hippocampe est également très impliqué dans l’orientation spatiale. Comment réconcilier ces deux visions de la fonction de l’hippocampe ?

Différentes hypothèses ont été proposées au cours des dernières années et offrent des pistes de compréhension intéressantes sur cette question. J’en mentionnerai deux. D’abord celle de Buzsáki et Moser qui proposent une continuité phylogénétique de la navigation spatiale et de la mémoire chez les mammifères, y compris chez l’humain. Il faut rappeler ici que des études antérieures, notamment sur des neurones de l’hippocampe appelés cellules de lieux et cellules de grille, ont montré qu’un animal disposait de deux stratégies principales pour s’orienter dans l’espace. D’abord ce qu’on appelle la navigation à vue, où l’on utilise des indices visuels de l’environnement comme repères pour s’orienter. Et ensuite le parcours mental, où l’on retient plutôt le trajet effectué entre deux points en termes de virages effectués et de distance parcourue.

Or comme Buzsáki et Moser constatent que la mémoire déclarative recouvre elle aussi deux phénomènes bien distincts, la mémoire sémantique et la mémoire épisodique, ils font l’hypothèse d’un recyclage évolutif où notre mémoire sémantique dériverait de nos capacités de navigation à vue et notre mémoire épisodique de nos capacités de parcours mental. Dans le premier cas, on a des repères spatiaux reliés entre eux comme nos concepts le sont dans nos « cartes mentales ». Et dans l’autre, les mêmes réseaux de neurones pourraient effectuer les mêmes « computations » requises tant pour un voyage dans l’espace (parcours mental) que pour un voyage dans le temps (mémoire épisodique).

L’autre proposition, de Eichenbaum et Cohen, remet justement en question le fait que c’est par ses capacités computationnelles sur la navigation que l’hippocampe nous permettrait de retenir un parcours dans l’espace (ou dans le temps). Pour eux, la contribution de l’hippocampe se fait simplement en supportant les capacités mnésiques nécessaires à cette navigation. Et plusieurs données appuieraient cette conception des choses, par exemple l’observation que l’hippocampe n’est activé que durant la planification initiale d’un trajet (qui sollicite donc fortement la mémoire) et pas durant l’exécution du déplacement.

Il s’agit donc d’une vision « relationnelle » de l’hippocampe, dans le sens de mise en relation d’éléments originellement disjoints. Pour ces auteures, l’hippocampe révèlerait ainsi son rôle essentiel, à savoir sa capacité à faciliter et à retenir les inférences et les analogies qui nous permettent de « créer du sens » (sense-making…) à partir du chaos de notre environnement.

Nous continuerons d’explorer l’hippocampe la semaine prochaine puisque tous les liens qu’elle permet d’enregistrer ne pourraient pas l’être sans son activité dynamique, oscillatoire et rythmique, comme celle de tout le cerveau d’ailleurs.

Non classé | Comments Closed